从那时的雪花飘飘到现在的姹紫嫣红春回大地,您离开我们已百天了,而我们想您、念您的心情却一日甚过一日。

(一)

您去年(2005年)10月14日入304医院时,只是腰腿疼,全身并无大碍,后经20余天治疗,病情已好了大半,每日虽走动不多,但常靠在沙发上手擎书本神情专注地阅读。想您会很快康复的,并常给您下点“毛毛雨”,劝您早点出院。如按您过去的急脾气,早就催着办出院手续了。而这次您却是人急我不急——等好些再说。

谁知恶魔光临了。您先是夜间频繁起夜,小便不畅,接着高烧39摄氏度,虽很快退了下来,但肺部炎症发作,只两天时间您被折腾得异常虚弱,起床、上厕所常大汗淋漓、气喘吁吁。医生诊断为:肺部交叉感染。当时我的心一下抽紧了,这对老人可是致命的病啊。

还记得,11月9日上午,我正在往医院赶的路上,接到小文(邹毅爱人)电话,她说主任医师沈朝津要找我们谈谈爸爸的病情,问我在哪里呢?我说马上就到。下了车我三步并做两步直奔7层您的病房,当时您非常疲惫地靠在床上喘着粗气,阿玉(叔叔的大女儿)站在床边看着您无助的样子,伤心地淌眼泪。见我赶来,小文、邹毅拉着我去见大夫。

在医生办公室,沈主任对我们说,你爸爸的病发展很快,肺部有很重的锣音,用一般的药已很难控制,而且要命的是老人咳不出痰来,痰液窝在肺部就像是颗重磅炸弹,如不采取救护措施将是致命的。她提出要送您进ISU重症室抢救。接着,她把重症室的邓医生请来了,让他具体跟我们谈。实际只简单交谈了两句,意思是救人要紧。随后我们跟着邓大夫返回您的病房,说您现在的病情需要更好的医疗条件治疗,需换个病房。当时没敢跟您讲肺部感染的严重程度,大夫向您解释说等病好了再回到干部病房。

在这当中,您一直处于精神恍惚的状态,只有一句话让我至死难忘,您无力地对我说“别再折腾我了”,可我能不救您吗?!其实我也很为难,到现在都不断地拷问自己,当时该不该送您去重症室抢救?

实际上,在推您去重症室的路上,医院将会采取什么抢救措施,我也不清楚,只是想尽快给您解除病痛。到了那把您在重症室安顿好,医生就下逐客令了,说是无菌病房家属不能停留。后来我们观察,这里条件并不好,是临时病房,整个楼层在装修,尘土、噪音都很大。事以至此,没法较真儿。邓大夫让我们每天下午2:30至3:00来探视您,其它由医护人员全天候照顾。

从医院回家,我们把您的病情跟妈妈说了,她先是一惊,后嘱咐我们跟医院配合好,等您早日康复回家。

下午再去医院看您时,您的床边已安装了监视器(显示心跳、血压、血氧饱和度等),您脸部戴着氧气罩,床边挂着吊瓶,您被打了镇静剂,处于安睡中。在医生办公室,邓、韦两位主治医生与我们谈了下一步将要采取的医疗措施。他们说像您这种情况应该上呼吸机,有两步骤:先是将输氧管从口部通过食管进入肺部,输入氧气、抽出痰液等,这样做最长时限为7天,如病情好转可直接将输氧管拔出,如仍离不开输氧管,就要采取第二步骤:将气管切开插入输氧管,但做这种手术会有点生命危险,医生都要求家属签字,并告知:患者往往在生理上会依赖于呼吸机,如不能脱机也是很难办的一件事。他们让我们考虑清楚。

当时我就问,“能不能采取保守方法治疗”,“目前还没有更好的医疗措施”他们答道。看来已无它路可走,只能相信大夫了。干休所的政委、所长和卫生所主任也都在场,劝慰我们采取医院提出的治疗方案。此时,我才感到手中的笔是那么的沉重,签不签字都关乎一个人的生命,好难定夺。后来邹毅、小文说,还是听大夫的吧。

现在回想起来,这可能不是最佳之选,因为您是当事人,却不能决定自己的生杀大权,儿女做主是有局限性的。如果让您发表意见,决不会同意先从食管插入再切气管,多受罪呀,您会靠毅力撑过这生死劫。当然这全是后话。

(二)

记得上呼吸机后的第二天,您慢慢缓了过来,我们来探望时,您示意拿纸笔,然后在夹子上写道“我这是怎么啦?”您可能奇怪为什么会搞成这副模样,连话也不能说了。我们在您耳边大声说,“您刚从死亡线上挣脱出来,得了急性肺炎,需要特别护理。”我们鼓励您要配合医院治疗,尽早离开重症室。看到您虽仍气短,但头脑清楚,正往好的状态发展,紧缩的心渐渐放下了。我相信您能闯过这一关,还有好多未竟的事业等着您呢。

那几天,每次来探望,您都要在本子上表达意思,但因握不好笔,字写得七扭八歪要猜着看,有时还用手势比划,可我们当时好苯,总猜不中,您是又急又很无奈。

现在想想,您可能是要告诉我们:照顾好在家的妈妈;要把有关资料放好,不要乱动,回头等您再去整理;要转告您的老友许必华、黎航、钱嗣杰、陈石林、彭永祥等放心,我会好起来的……

那段日子,我们把它称为“守护生命”。每到下午2:30,我们几个人一定会从不同的地方赶过来探望您,在仅有的30分钟里,每个人与您相聚的时间长则10分钟,短则四五分钟,我们都尽量把新发生的和最高兴的事讲给您听,并抓紧按摩您僵硬的肢体,让您身体能舒服些、精神愉快些。因此,每当看到您精神好时,我们心里不知有多高兴,而有时看到您因黑白颠倒没睡醒时,又好失望。当您能进点流食时,阿玉、小文还有妈妈,都轮流给您烧鸡汤、参汤和二米粥(大米、小米加桂圆、枣等),想着法儿让您多吃点,好早日康复;阿华(叔叔的二女儿)、彦增(阿华爱人)还曾想把您转到条件更好的医院;当您后来身体出现浮肿、皮肤过敏时,邹毅找刘大夫为您配置了中药,使您全身过敏很快消退了;邹宪也一改无事一身轻的生活状态,争取每天来探望您;我和忠厚也一直守候在您的身边。虽然这都是点点滴滴的小事,最后也未能挽救您的生命,但我们是在用心、用力去减少您所承受的痛苦,尽子女的最后一份孝心。

(三)

爸爸,在您生命的最后48天里,表现了一个90岁老人超常的坚毅和尊严,赢得了医护人员的赞许。他们说如果是一般的人光躺在那十天半个月早就不成个儿了,而您直直地躺了40多天,仍是乐观向上,头脑清晰,积极配合医护人员,即使到了最后也不吭一声。死神几次光临又从您身边退却了。

还记得吗?在您生日(11月19日)的前两天,您身体突然出现了不好的征兆,小文从家中急急赶到您的身边,大声地呼唤着您,渐渐地您又有了清醒的意识,并答应要顽强地撑下去,迎接自己的90华诞。您胜利了!在您生日那天,静静的病房里只有您一个患者,医护人员特许我们一同进入,邹毅、小文买了表达喜庆的鲜花和精美的蛋糕,我们一同唱起了祝您生日快乐的歌曲,您脸上洋溢出幸福的微笑。邹毅还把赶制出来的神六飞天专刊捧给您看,阳阳(邹毅的儿子)把为参加全校体育比赛为班级设计的标识图拿给您看,作为献给您的生日礼物。您高兴地伸出表示胜利的V字形手式,连连点头表示自己的喜悦之情,此情此景真让人感动。

(四)

去年12月26日,您实际已处于昏迷状态。当我们例行去探望时,怎么也叫不醒您,医生解释说是一时的低血糖,只要加点葡萄糖,您就会苏醒过来。我们想也许是这样,就不打搅了,明天再来探视。

可怎么也没想到,您再也没有睁开双眼与我们道别,而悄悄地走了。我还记得,26日半夜,突然铃声大震,是医院打来的,医生说仍叫不醒您,而且体征也出现一些异常,让我们要有思想准备。我的心一下收紧了,怎么办?我马上与邹毅、阿玉通了电话,通报了医院的报告。后来我躺在床上再也无法入睡,满脑子都是怎么办?怎么办!到了早上,医院又来电话,让我们马上赶去。我和忠厚草草收拾一下,打的飞快驰去。

到医院时,邹毅、阿玉已先到,邓医生告诉我们,您从昨天至今没有再苏醒过来,目前只有心脏还顽强地跳动着(因刚装了起搏器),其它生命体征全无,让我们再去看看您。

在病床上,我看到,您的脸有些肿胀,但神情还算安祥,如在睡梦中,没有痛苦的神态,您是在我们的祈祷和期盼中,突然离去的,这一事实让我们难以接受。

事到临头,不允许我们哭泣,要以理智办理好您的后事。很快小文、阿华、彦增、邹宪也赶到医院,随后医生切断了监视器和辅助设备的电源,您的生命最后定格为2005年12月27日早7时18分,享年90岁。

接下来,大家分头行动。我和阿玉马上冲到304医院门口的寿衣店,为您精心选购了一套中式棉衣、棉裤、棉鞋、棉袜,好让您暖暖和和上路。干休所的几位领导也到场了,送来一套您喜欢的呢料军装,军人就要穿着军装上路,表现军人的尊严。

我们在护士长的指导下,给您穿上新的全套服装,并一同送您去了医院殡仪馆,让您在那先“安睡”几天。

近午时,我们把在医院的一切手续全部办理完了,带着您的遗物回到了皇亭子家中。妈妈见我们拿着大包小包东西回来,已感觉到出了大事,当我们告诉她,您一早已驾鹤西去,她的眼泪一下涌了出来,悲恸地痛哭失声,在我们的劝慰下,妈妈很快恢复了常态,让我们不要管她,去忙各自的事。妈妈是坚强的人。

我们知道,给您办后事是件很微妙的事,因您虽在新华社干了大半辈子,但离休后的关系不在那;负责您一应关系的干休所,对您的生平又不了解。因此,这件事必须由我们亲历亲为,协调好各方关系。我们分了工,由邹毅、小文对外联络;邹宪负责收集照片、刻盘、印制;我、忠厚、阿华、彦增、阿玉负责一切内应,整理联络资料、书写备忘等。

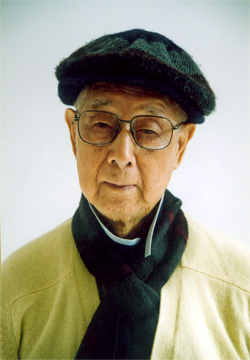

我们很快把书房布置成了灵堂。阿华、阿玉去花卉市场为您精选了淡雅、芬芳的康乃馨、百合和各色菊花等插成的花篮、,簇拥着您的遗像,桌上还摆了香炉、果盘等。悬挂在墙上的遗像是一张您近几年少有的穿西服的彩色照片。而后妈妈又选了一张您离休后采访华北军演时的照片,画面上,近景是您脖子上挂着两台须臾不离的武器——心爱的相机,背景是驰骋数十辆坦克的军演大场面,活生生地再现了您作为军事记者时的工作状态。起初我们不知道这张照片是谁拍的,下午军博的祁宝龙老师到家来慰问时,说这张照片是他抓拍的,当得知我们将把它作为告别会的遗像时,他很宽慰,说是为您最后办了一件有意义的事。

您去世的消息很快传播开来,下午就有老邻居接踵而至,如对门的刘姨,楼下的高姨,楼上的老夫妇,还有张力阿姨等。黎航、钱嗣杰、许必华、谢俐、袁克忠、彭永祥、徐熊等也登门慰问。让人感动的是,杨德昌率旅京大埔联谊会的十多位乡亲,次日下午就赶到家中,不仅送上花篮、挽联,还一字排开站在您的遗像前敬香、鞠躬,并饱含深情地颂读“悼念邹建东”的祭文。随后的三四天里家中是来人不断,他们都遗憾您的离去太突然了,记忆中的您还是常在院内闲庭信步,与人聊天的情景。他们深深地表达了对您的哀思。

(五)

您的告别会定于12月31日,2005年的最后一天,是我们与干休所的所长、政委一块商量定的,不想让您过了年再走。这样准备工作的时间很紧,要设计、纂写、印刷您的生平材料;要通知、通告相关组织、团体和亲朋好友;还要为新闻单位准备一些报道资料。同时还要散发讣告,考虑好会场的布置和车辆的安排。总之,一应事务都要有人去做。

在这当口,真正体现了亲情的可贵,邹宪、邹毅、小文、阿玉、阿华、彦增及我和忠厚,大家既有分工又不分家,抓紧干好份内的事,遇到问题又能互相包容和体贴,虽然有效时间才三天,但工作效率很高,没有留下什么遗憾。

那几天家中打出、打进的电话不断。李又兰(张爱萍夫人)、杨村、郝世保、郑德芳、黄甘英、庄重、沈定一、孙国维等都打电话来表示哀思。告别会之后,郑德芳阿姨又拖着病弱的身躯,坐着轮椅来到家中,献上一束鲜花和动情的挽联。她说,您是真正的革命者,一定要在您的灵前三鞠躬。许必华、谢俐夫妇还连夜赶写了一篇“痛别老友”的文章,不几天先在“中国摄影报”上刊出,后又在新华社的“老年生活”上以“镜头录史千秋在”为题再次发表。他们还为您题就了“镜头录史千秋在,笑傲人生九十年”的挽联,非常形象和高度概括了您奋斗的一生,我们全家都非常喜欢,一致决定把它作为告别大会的挽联张挂起来。

12月31日那天一早,小文带着乐乐(我的儿子,他特意请假从湖南长沙赶来),阿华、彦增带着潇潇先赶往八宝山竹厅,与干休所的同志一同布置告别会场;邹毅、邹宪和忠厚去304医院护送您的灵柩一同去八宝山;阿玉带着阳阳护送妈妈坐干休所的小车单独前往八宝山;小朱负责接送叔叔、叔母去告别会会场;我的任务是在宿舍西门口组织、护送参加告别会的大队人马坐干休所的大轿车前往八宝山,让我想不到的是二三十位七八十岁的老人早早地就等在西门口乘车,大轿车基本都坐满了。他们是冲着您的为人、您的事业、您不朽的精神而自发来的。

可能是苍天有眼,从上午9点多开始,纷纷扬扬地飘起了雪花,一直到告别会结束,送您的灵柩去火化,雪才慢慢停下来,真是好神奇,因为去年冬天基本无雪。

可以说,告别会开得非常成功。约有300多位至亲老友及新闻工作者冒着纷飞的雪花来为您送行。正像新华社、中新社、光民日报社在当日和次日发的新闻稿中所描述的一样,在“层层花圈簇拥下,遗像中的老人神采奕奕,含笑凝望,迎接着专程前来八宝山革命公墓送行的数百位亲人。”这些消息又迅速在200余家网站、报纸上登载。

据我们初步统计,在您的告别会上,除新华社以单位和社长、总编辑名义送的花圈和挽联之外,还有新四军联谊会、盐城新四军纪念馆、南京中国近代史博物馆、南京电视台、中国摄影家协会、中国老年摄影家协会、中国老摄影记者联谊会、八一电影制片厂、中国新闻电影制片厂、民族画报社、人民画报社、朱德文献画册编委会、解放军画报社、中国新闻摄影学会、新华社摄影部、中国新闻社摄影部、中国日报摄影部、解放军军分社、总装备部技术基础管理中心、中共大埔县委、大埔县人民政府、广东省梅州市政府驻京联络处、北京梅州人海外联谊会、梅联会大埔分会、《京华埔人》编委会、广东省梅州市摄影协会等单位和社团,以及黄甘英、何仿拔、李又兰、贺茂之、马树学、杨永松、陈明绍、肖希明、何东平、卓萍、陈虎等以个人名义,以及庄重、沈定一、徐熊、李治亭等数十位以解放战争时期老战友、老记者的名义送上一幅幅花圈挽联。

最近,阿华又以“无尽的思念——忆伯父邹健东”为题,在《北京晚报》感动人生栏目发表纪念文章,妈妈说,写得真好,非常动情,她是看了一遍又一遍。邹毅这段时间一直利用有限的时光,整理您的照片资料,打算将它编辑成册,并配上照片背后的故事、短文等,也算了却您的遗愿。

现在,妈妈精神很好。您刚离去时,是阿玉天天赶来照顾妈妈,使妈妈白天不那么孤独;开始每晚我和邹宪轮流在家住,现在是邹宪陪伴在妈妈身边;小文的工作很努力,单位把承建国防报告信息中心的重担交给她了;阳阳就要考高中了,正在奋发向上,争取好成绩;乐乐在长沙上大学也懂事多了,说是一定要把专业学好,不辜负亲人的期望;我和忠厚也在抓紧时间不断学习新的技能,把本职工作干得更出色;叔叔、叔母精神还好,前段叔母住院做了一个高难手术——切除颈椎管肿瘤,非常成功,正在恢复期;阿玉、阿华、彦增和潇潇、黄崧 ,在叔母住院期间一直陪伴在身边,细心呵护,不然叔母不会好得那么快;阿宏这段时间也尽其所能,成了家里的伙儿头军,做好一日三餐,也不简单。

爸爸,咱们这一大家子,都以您为荣,以您为楷模,一定会在各自的岗位上有所作为,请您放心,安息吧!!!

(写于2006年清明前)